About Us

綠色消費者基金會是1990年發起地球日,和1992年台灣環保團體參加地球高峰會後決定成立的基金會,推動綠色消費運動。天地和氣股份有限公司是因綠色消費者基金會倡議環安、農安、食安而設立的營利機構,開發「努力小農 App」,並從事國際自願性減碳專案,幫助小農取得國際碳權認證,實踐永續發展目標。

Google Translate

網頁由Google自動翻譯內容不準確之處請多包涵

在中華電信工作池上萬安社區稻農蕭仁義,30年前和萬安社區推動有機農業,這次也在康芮颱風的侵襲下,受到相當程度的打擊,他苦笑的說:「我不算什麼,比我嚴重的農民,大有人在。」

「當農民,就是靠天吃飯」,池上稻農蕭仁義在康芮颱風後,感歎不已,今年二期稻池上至少損失了三分之一的收成。

僅管各種AI(人工智慧)的新聞充斥在媒體版面,但是最終的「吃飯問題」,還是要靠天,沒有人工智慧能夠預測天氣,告訴農民該如何準備因應天氣的變化。

今(2024)年過了秋分(9月22日),出現了兩個奇怪的颱風,10月初的山陀兒和10月底的康芮,這是破了過去的紀錄的颱風,打破了過去所有的經驗,也造成台灣東部農業重大的損失。

山陀兒發生在10月初,水稻還沒有到收割期,受到的影響還算好,但是台南、高雄的淹水,使得許多農民苦不堪言,今年夏天的連續強降雨,已經造成文旦等柑橘類水果的重創,平時鮮嫰多汁的柳丁變得又乾又柴,當然也有些倖免於難的,不過整體的品相較超。

10月底在花東拜訪小農,看到台東釋迦農吳偉鐘的田被山陀兒沖毀,他還慶幸算好的,比他慘的人大有人在,「農民只能靠天吃飯」。

颱風登陸成功,把稻穗都吹跑了

台東成功鎮八嗡嗡社區的小農高世一說,自從颱風登陸成功,把我的紫米稻穗都拔光了,剩下只有百分之二、三十,還不夠收的成本,但還是要收,交給訂貨的顧客,只是怕品質不好,對不起顧客。

10月28日台東池上舉辦秋收稻穗藝術節,在雨中舉行,參加的人潮不減,但是當地的稻農卻憂心忡忡,因為康芮颱風即將在花東登陸,許多農民冒雨收割,就怕收的慢一點,在田中的稻穗就會倒伏,泡水後可能發芽,就沒救了。事實上也是如此,大部分結穗,還來不及搶收的就難逃厄運。

離池上不遠的花蓮玉里鎮長良里,是前年參加小農種碳的里,在去年9月海葵、10月初小犬兩個颱風襲下,因為水稻還不到採收期,受到的影響不大,但今年颱風10月底報到,大家合作搶收,能收多少就收多少。

「颱風登陸成功」,這不是幸災樂禍,而是在台東「成功鎮」登陸,阿美族高世一以種原生態的白米、紫米、黑米而聞名,地不大,但有穩定的顧客,喜歡他在八嗡嗡部落種的水稻,這次位於康芮颱風的登陸點,高世一又飽嘗颱風的洗禮。「今年我不知道拿什麼交給客人,有位客人的女兒回台灣,要買我的紫米,現在全部給他還不夠。」高世一苦腦的說。

「今年比去年更慘,稻子還沒熟,我還沒採收,大多數給風吹走了!」高世一無奈的說。「穀子被風吹走?」這是什麼概念,沒有14級強風,是不可能把稻穀從稻柄上「拔光了」。

台灣山高水急,再加上強烈地震、颱風不時來襲,水土保持,防止水、風、問題

康芮颱風台北市最大陣風約11級,號稱路樹倒了2千多棵,台北市民哇哇叫,這災情只是花東的九牛一毛,台北市是市容、交通的一時問題,而花東小農碰到的是一年、半年的收成寸穀不收的慘況。

即使有農損的補助,但是台灣的糧食供應還是大問題,農業部長陳駿季10月23日在立法院報告,去年的糧食自給率只有30.4%,為18年來最低。

今年颱風下,應該更低,台灣的糧食安全也會隨著氣候變遷、全球兵凶戰危,更詭譎多變,兩大米出口大國印度、泰國都曾宣布因應戰爭和氣候變化而停止稻米出口。這不啻是對台灣朝野的警鐘,但是台灣輿論寧可去爭論是否要建世界尚無成功案例小型模組核電,而不去討論台灣迫在眉睫的糧食安全和氣候安全的解方。

台灣人口迅速減少,位居世界之首,或許人口減少解決了「永續」的根本問題,但是全球展望在2050淨零目標年,全球人口將從現在的80多億增加到100億,吃的問題還是必須解決。

近20年來,聯合國糧農組織積極謀劃對於氣候與糧食安全的解方,氣候變遷對全球糧食安全構成嚴重威脅,極端天氣事件日益頻繁,導致農業生產的不穩定性增加。此種不穩定性對依賴農業為生的社區尤為致命,特別是在發展中國家。聯合國糧農組織(FAO)認識到,如不採取有效措施,氣候變遷將進一步加劇貧困與饑餓問題。

FAO提倡氣候智能型農業(Climate-Smart Agriculture, CSA),其目標是提高農業生產力與收入,同時增強應對氣候變化的韌性。CSA包括多種措施,如改良農作物品種以提高抗逆性、改進灌溉技術以節約水資源、以及推廣可持續的土地管理方法。

有效的水資源管理對於應對氣候變遷至關重要。FAO鼓勵使用現代化灌溉技術,如滴灌和精確灌溉,以提高用水效率。此外,FAO提倡保護和恢復森林、濕地等自然生態系統,這些系統在調節水循環和減少洪水風險方面扮演重要角色。

FAO強調,政府應制定有利於可持續農業的政策和制度,這包括提供技術支持和資金援助,以幫助農民採用適應氣候變遷的農業實踐。同時,FAO呼籲國際社會加強合作,建立全球糧食儲備機制,以應對突發的糧食危機。

FAO致力於促進知識與技術的轉移,幫助發展中國家提高農業生產力。這包括提供培訓課程,分享最佳實踐,以及利用數位技術來提高農業數據的可及性和準確性。例如,FAO與各國合作開發農業氣象信息服務,幫助農民根據天氣預報調整種植計畫。

此外FAO認識到,社區的參與與性別平等是實現糧食安全的關鍵因素。FAO倡導賦予農村婦女更多的權利和資源,因為她們在農業生產中扮演著重要角色。FAO還鼓勵社區共同制定和實施適應氣候變遷的計畫,以確保這些計畫符合當地需求及條件。

從歷年颱風的經驗,我們發現不論農藥、肥料的技術再進度,但是如果面對氣候、天氣的影響,這些農藥、肥料的「先進科技」能解決的問題都是杯水車薪,真正要解決農業減產不是化學性的問題,而是物理性的地型、水文、氣候問題。

在「全球土壤醫生」中提出了各種從地形、極端氣候的課程內容,小農們應該特別注重。首先要避開低窪、斜坡、土石流潛勢區,如果這方面沒有處理好,可辛苦多年的成果,一場大雨、颱風,形成滅頂之災,可能毀於一旦。

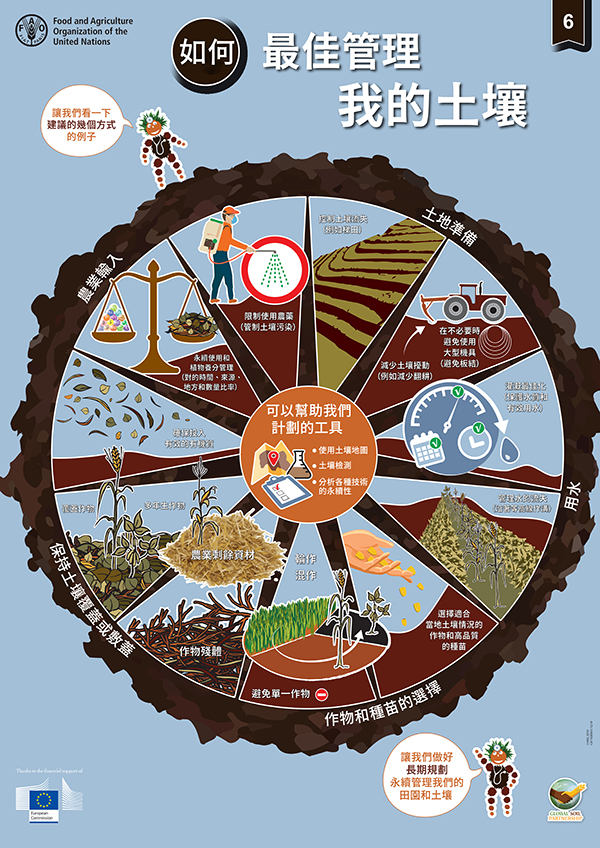

農地需要看好「風水」,全球土壤醫生教材中,最佳管理我的土壤中,在土壤準備有2件事要做1) 要控制土壤流失(減少受到大水或土石流的侵襲),2) 避免使用大型機具和洗少土壤擾動,這也是主動避免土壤流失或板結的方式。在用水方面,也要注意水源的安全性,保護水質,以及防止水的流失,也可以減少土壤流失。

農地需要看好「風水」,全球土壤醫生教材中,最佳管理我的土壤中,在土壤準備有2件事要做1) 要控制土壤流失(減少受到大水或土石流的侵襲),2) 避免使用大型機具和洗少土壤擾動,這也是主動避免土壤流失或板結的方式。在用水方面,也要注意水源的安全性,保護水質,以及防止水的流失,也可以減少土壤流失。

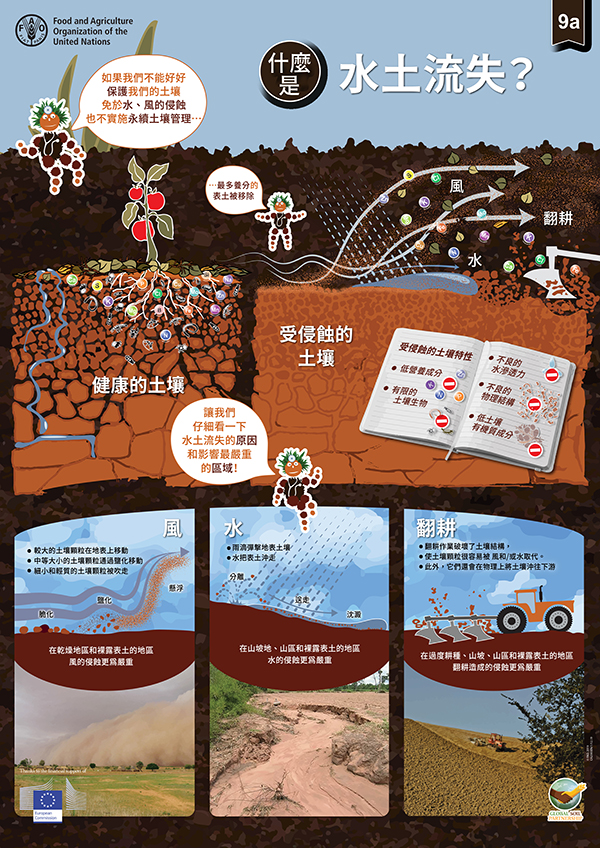

如果水土流失,即會造成更大的損失,不論使用什麼肥料,都很難改變,只是浪費金錢與時間,台灣山坡地多,所以要避開大風大雨的受風面,同時要避免土壤裸露,也要減少不必要的翻耕,主動增加土壤流失。

全球土壤醫生計劃推薦幾種局部保護防止土壤流失的方法,如果在大環境不利的情況下,做一些局部的修正,或許可以避免一些災害:

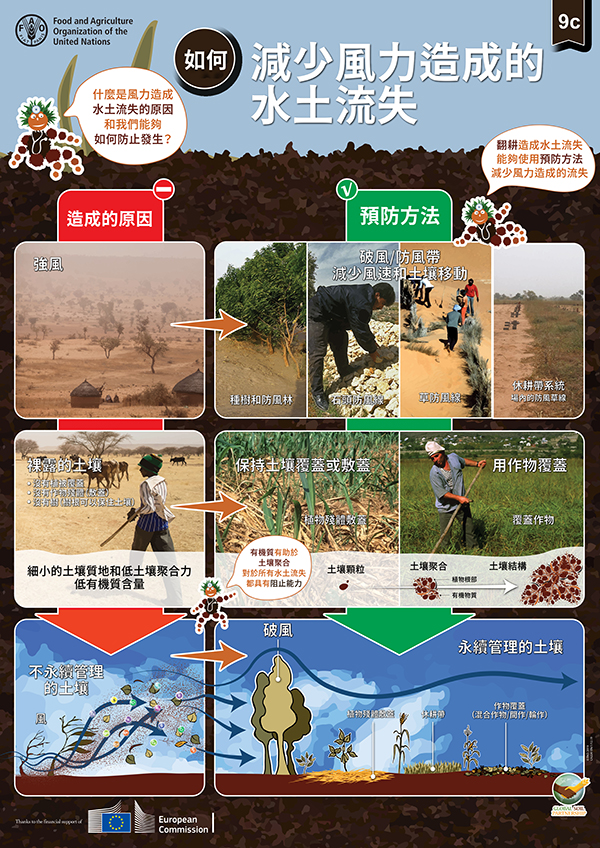

風力也會造成水土流失,在全球土壤醫生教材中,提供了幾個做法:

綜合上述的保護土壤措施,也提供了土壤有機碳增加的良好機會,可以參加「小農種碳」減碳,一方面減災,一方面增加土壤碳匯,換成國際減碳認證碳信用,進行交易,增加收入,何樂不為?