台北圓山大飯店下的八二三砲戰紀念公園,當年的加農砲兀自供人憑弔。(攝影/方儉 )

在2013年福島核災後2年,我10次進入福島核災管制區,進行核災後輻射對土壤、食物,以及人民健康(特別是學童)的深入調查和現場輻射偵測,總之一句話,如果台灣發生福島一半規模的核災,不論在哪一座核電廠,台灣短暫的繁榮都將瞬間進入歷史。今年是二次世界大戰結束80週年,讓我們回顧67年前的823砲戰,重新思考823核三重啟公投的抉擇。823砲戰與核三不同的是,前者是我們沒有選擇的機會,後者則是累積了台灣解嚴37年民主果實的公民選擇的機會。 兩岸的兵凶戰危,固然可怕,但其造成經濟、政治、民生的危害可能不如一次小規模的核災。圖為福島大熊町的核污染廢土掩埋場,背後即為福島和其輻射廢水貯存桶。(攝影/方儉 )回顧8231958 年發生於金門的 823 砲戰,又稱金門砲戰、第二次台海危機,是中華人民共和國與中華民國之間的一場重大的軍事衝突。這場戰爭發生在冷戰高峰期,當時兩岸局勢緊張,國共分治格局已然確立。1949年中華人民共和國成立後,國民政府撤退至台灣,但仍保有包括金門、馬祖等外島。金馬地區成為國共兩軍對峙的前線,也是冷戰東亞局勢中的敏感熱點。美國在1954 年與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》,承諾協防台灣及其附屬島嶼,這使得台灣在國際上獲得重要安全保障。然而,條約未明確涵蓋金馬地區,這為日後中共對金門採取軍事行動埋下伏筆。823砲戰的爆發,深層原因在於兩岸的主權對立與冷戰格局下的地緣政治。中華人民共和國認為金門、馬祖等地屬於中國領土,堅決主張統一;而中華民國則堅持擁有正當的國家地位,將金馬視為反攻大陸的重要據點。1958 年8月23日下午五時半,中共人民解放軍突然以超過47萬發炮彈猛烈轟擊金門島及其附屬小島,金門守軍和民眾猝不及防,死傷嚴重。首日砲戰猛烈,金門全島幾乎被火網覆蓋,許多建築、設施毀於一旦。中共並派出海軍、空軍,意圖切斷金門補給線,強化封鎖。砲戰自8月23日持續至10月中,至10月下旬後,共軍改為「單日打、雙日停」的炮擊模式。1959年後,炮火逐漸減弱,形同象徵性射擊,但對峙局面仍持續多年。即視感,823情境重現此次砲戰造成金門軍民重大傷亡。根據台灣官方統計,國軍約 587 人陣亡,約 1,293 人受傷,平民死傷亦超過百人。中共方面,因資料保密,外界普遍估計其傷亡與國軍相仿甚至更高,但缺乏明確統計。金門島上的房舍與設施損毀嚴重,部分村落幾乎被夷為平地。此役也造成大量流離失所,對當地居民生活造成長遠衝擊。砲戰結束的原因頗具複雜。首先,中共達不到預期「迫使國軍撤離」的戰略目標,且美國積極介入,展示對台灣的堅定支持。國際輿論亦傾向呼籲和平解決爭端,加上戰事拖延導致中共內外壓力增大。美國與中共之間透過外交管道進行非正式溝通,逐步降低軍事摩擦。1958年10月25日,中共主動宣布,以後「單日打、雙日停」,並稱只射擊軍事目標,砲戰事實上進入冷卻期。此後,儘管偶有炮擊,規模已大幅縮小,至 1979 年中美建交後,兩岸才正式結束砲戰狀態。今天國際情形和兩岸關係,似乎又回到六、七十年前的晦暗不明,似曾相識,台灣又夾在中美兩強博弈間,台灣為了所謂的「AI」哭喊著半導體產業要更多電,美國在台協會處長說要給台灣小型模組核電廠(SMR),而且又要賣化石燃料給台灣,又要逼迫台積電半導體產業去美國,這是完全矛盾、把台灣吃乾抺淨的說法,台灣朝野似乎完全買單一面倒的向美國輸誠。只是把原來中國攻擊的砲彈,換成可能「內爆」的核電。823後的台灣嬰兒潮許多人不知道,在823以前,1949年來台國軍如果是單身的,都不能結婚,直到823結束,也過了10年,國防部才准許來台國軍結婚,我就是這一波823後的台灣嬰兒潮的一份子,我出生在1960年,這一年冾好是台灣人口最多的一年,或許這與數十萬來台國軍可以結婚有關,但至少我確是這一波的新生兒。

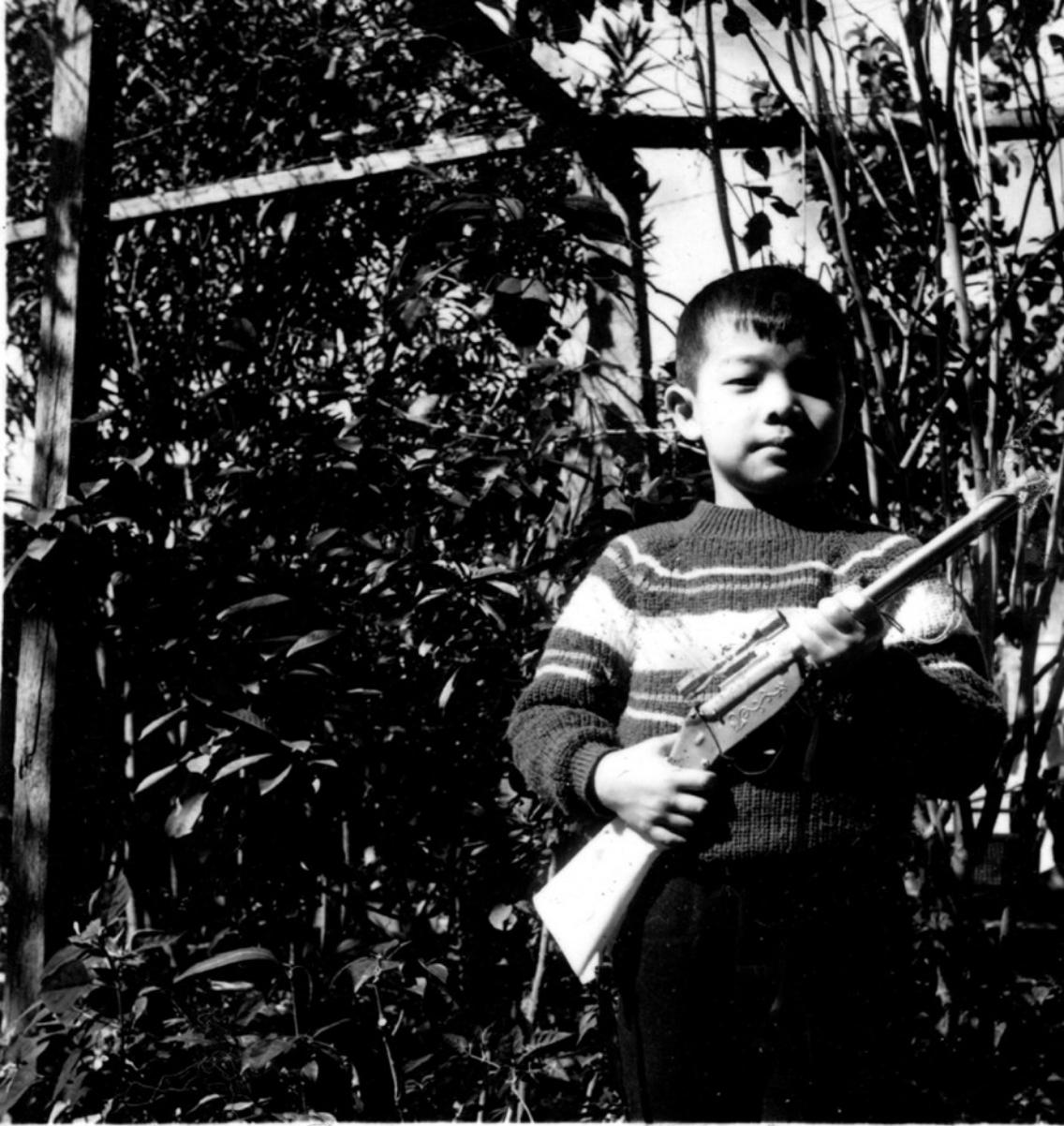

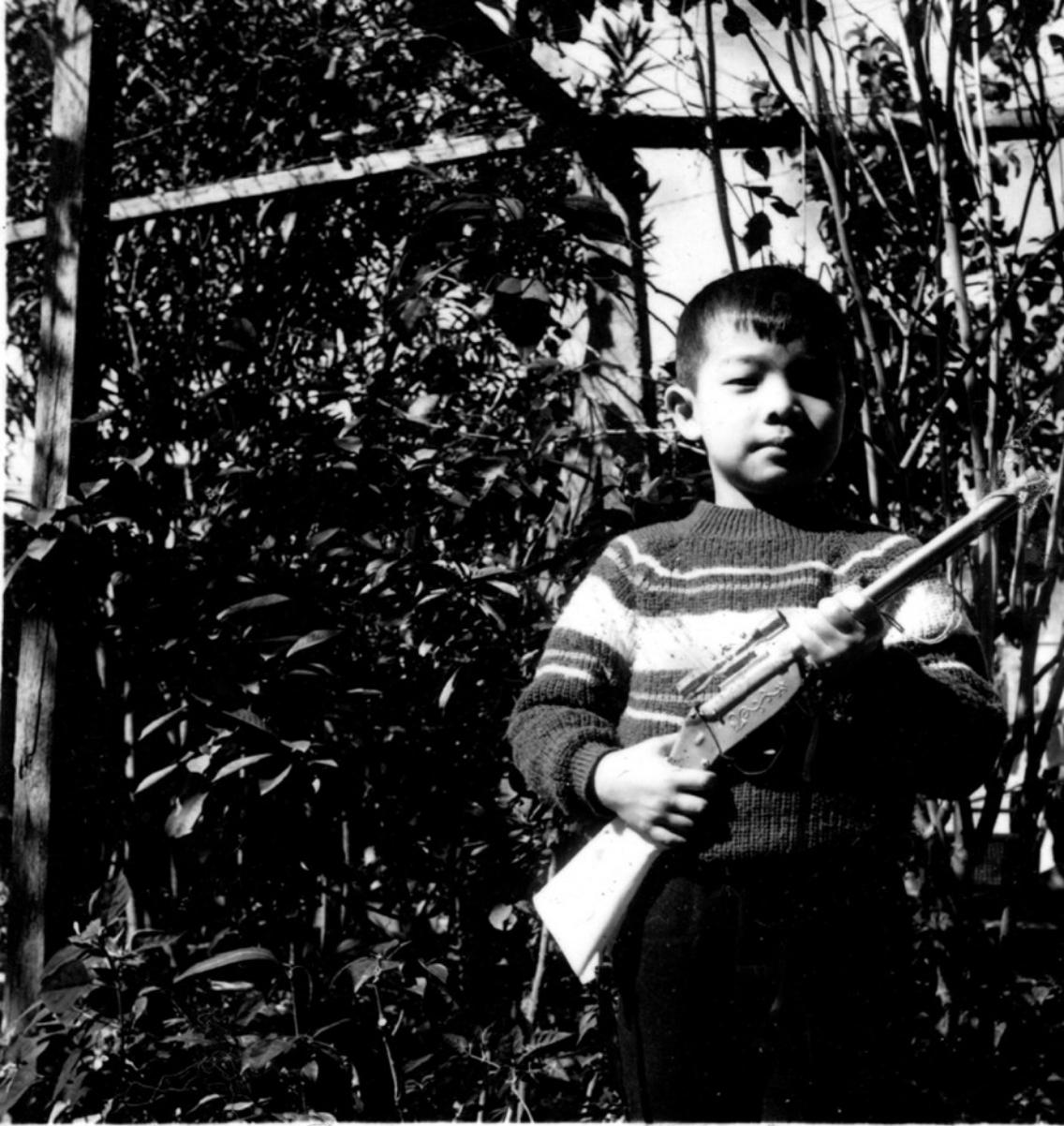

兩岸的兵凶戰危,固然可怕,但其造成經濟、政治、民生的危害可能不如一次小規模的核災。圖為福島大熊町的核污染廢土掩埋場,背後即為福島和其輻射廢水貯存桶。(攝影/方儉 )回顧8231958 年發生於金門的 823 砲戰,又稱金門砲戰、第二次台海危機,是中華人民共和國與中華民國之間的一場重大的軍事衝突。這場戰爭發生在冷戰高峰期,當時兩岸局勢緊張,國共分治格局已然確立。1949年中華人民共和國成立後,國民政府撤退至台灣,但仍保有包括金門、馬祖等外島。金馬地區成為國共兩軍對峙的前線,也是冷戰東亞局勢中的敏感熱點。美國在1954 年與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》,承諾協防台灣及其附屬島嶼,這使得台灣在國際上獲得重要安全保障。然而,條約未明確涵蓋金馬地區,這為日後中共對金門採取軍事行動埋下伏筆。823砲戰的爆發,深層原因在於兩岸的主權對立與冷戰格局下的地緣政治。中華人民共和國認為金門、馬祖等地屬於中國領土,堅決主張統一;而中華民國則堅持擁有正當的國家地位,將金馬視為反攻大陸的重要據點。1958 年8月23日下午五時半,中共人民解放軍突然以超過47萬發炮彈猛烈轟擊金門島及其附屬小島,金門守軍和民眾猝不及防,死傷嚴重。首日砲戰猛烈,金門全島幾乎被火網覆蓋,許多建築、設施毀於一旦。中共並派出海軍、空軍,意圖切斷金門補給線,強化封鎖。砲戰自8月23日持續至10月中,至10月下旬後,共軍改為「單日打、雙日停」的炮擊模式。1959年後,炮火逐漸減弱,形同象徵性射擊,但對峙局面仍持續多年。即視感,823情境重現此次砲戰造成金門軍民重大傷亡。根據台灣官方統計,國軍約 587 人陣亡,約 1,293 人受傷,平民死傷亦超過百人。中共方面,因資料保密,外界普遍估計其傷亡與國軍相仿甚至更高,但缺乏明確統計。金門島上的房舍與設施損毀嚴重,部分村落幾乎被夷為平地。此役也造成大量流離失所,對當地居民生活造成長遠衝擊。砲戰結束的原因頗具複雜。首先,中共達不到預期「迫使國軍撤離」的戰略目標,且美國積極介入,展示對台灣的堅定支持。國際輿論亦傾向呼籲和平解決爭端,加上戰事拖延導致中共內外壓力增大。美國與中共之間透過外交管道進行非正式溝通,逐步降低軍事摩擦。1958年10月25日,中共主動宣布,以後「單日打、雙日停」,並稱只射擊軍事目標,砲戰事實上進入冷卻期。此後,儘管偶有炮擊,規模已大幅縮小,至 1979 年中美建交後,兩岸才正式結束砲戰狀態。今天國際情形和兩岸關係,似乎又回到六、七十年前的晦暗不明,似曾相識,台灣又夾在中美兩強博弈間,台灣為了所謂的「AI」哭喊著半導體產業要更多電,美國在台協會處長說要給台灣小型模組核電廠(SMR),而且又要賣化石燃料給台灣,又要逼迫台積電半導體產業去美國,這是完全矛盾、把台灣吃乾抺淨的說法,台灣朝野似乎完全買單一面倒的向美國輸誠。只是把原來中國攻擊的砲彈,換成可能「內爆」的核電。823後的台灣嬰兒潮許多人不知道,在823以前,1949年來台國軍如果是單身的,都不能結婚,直到823結束,也過了10年,國防部才准許來台國軍結婚,我就是這一波823後的台灣嬰兒潮的一份子,我出生在1960年,這一年冾好是台灣人口最多的一年,或許這與數十萬來台國軍可以結婚有關,但至少我確是這一波的新生兒。 作者身為台灣1960年嬰兒潮的一份子,從小就接受軍事訓練,隨時備戰上戰場。(圖片來源/方儉提供)

作者身為台灣1960年嬰兒潮的一份子,從小就接受軍事訓練,隨時備戰上戰場。(圖片來源/方儉提供)

1960年代的嬰兒潮也是台灣的人口紅利,帶動了1980年代開始的經濟繁榮,有趣的是這波經濟繁榮其實是因為兩蔣為了向美國爭取核子武器,以對抗1965年中國兩彈一星(原子彈、飛彈、人造衛星),結果美國只給了核電廠,因為輕水式核電廠正是核武主要原料鈽239的最佳來源,所以日本、韓國、台灣、菲律賓第一島鏈國家區域,在戰略上都布署了核電廠,其中菲律賓的核電廠和核四廠一樣因貪腐、管理不當而蓋不成。很多人認為十大建設中有核電廠,其實是因為核電廠發電太多,才有了其他可以消耗大量能源的九大建設,如大煉鋼廠、石化廠、造船廠、鐵路電氣化、高速公路等,如果沒有這些耗能產業、基礎建設,1970年代台灣一年只要300億度電就夠了,三座核電廠一年就發400億度電。而現在台灣一年用電量在2500億度電,核電廠的400億度電是很小的。核電廠的致命缺陷我們先不考慮核災、核廢問題,大家會認為核電廠既然發電量大,又不排放空污、二氧化碳,為何不全島都用核電?核電廠有幾個先天致命的缺陷,1、啟動慢,需要24小時以上才能從停機到發電。2、核電無法調整發電量,無法快速反應電力需求的變化。3、核電廠需要45天至90天的大修,這段期間需要其他電源支應。4、核電廠為了安全因素,在有不安全情況下會緊急停機(俗稱跳機),瞬間會產生大量供電缺口。這些都是核電廠最大的問題,在大型多電網,如北美電網約1,280GW(12,800億瓦),有足夠的餘裕應負核電跳機、大修問題,台灣只有75GW(750億瓦),一個核電機組約1GW,動則會影響電網穩定性,所以台灣要花費巨大的成本,建構冗餘、高污染的火力電廠來因應核電廠不時之需。由此看來,核電廠需要大型燃煤電廠來「護駕」,沒事也要待機不發電(如汽車怠速而不移動),隨時待命,這放出巨大的空污與浪費,所謂的「輔助服務成本」,都應該算進核電成本中,在台灣卻算到了火力電廠的頭上。七、八十年前,我們沒有機會選擇戰爭或和平,但經過70多年偏安台灣,僥倖的構成東亞最民主的示範,但是缺乏「賽先生」科學素養的人民,似乎無法享受到「德先生」民主進程後的果實。在「德不配賽」的情況下,形成愚民式的假民主,民主是有成本的,希望花費11億的公投,給台灣人上一堂小小科學思辨的課。

=======

如果您也想支持小農,了解小農的辛勤苦樂,請安裝努力小農,可以看到更多努力小農努力工作的情況,並可直接向小農購買產品。

努力小農App已推出新版,歡迎更新或下載安裝。

手機請至Google Play or Apple Store 下載,或 掃QRcode 。

出處:信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/56356 )